penguの事例

京都グレインシステム株式会社

成長する企業に今なぜ、

IT人材の育成が

急がれるのか。

大手飲料メーカー向けの商品開発・製造からスタートした京都グレインシステム株式会社様は、OEM商品のカスタマイズで顧客企業との信頼関係を拡大し、飛躍的な成長を遂げてきました。これまで提供してきた麦茶と玄米茶のペットボトル商品は、それぞれ100種類以上にのぼります。さらなる競争力を身に付けるためにIT人材育成の視点に立ち、生産の現場にSUISUIETLをご導入。その狙いと、成長する企業が抱える課題をお伝えします。

- 業種:

- 食料品

- 事業規模:

- 94名

- 部門:

- 生産管理部門

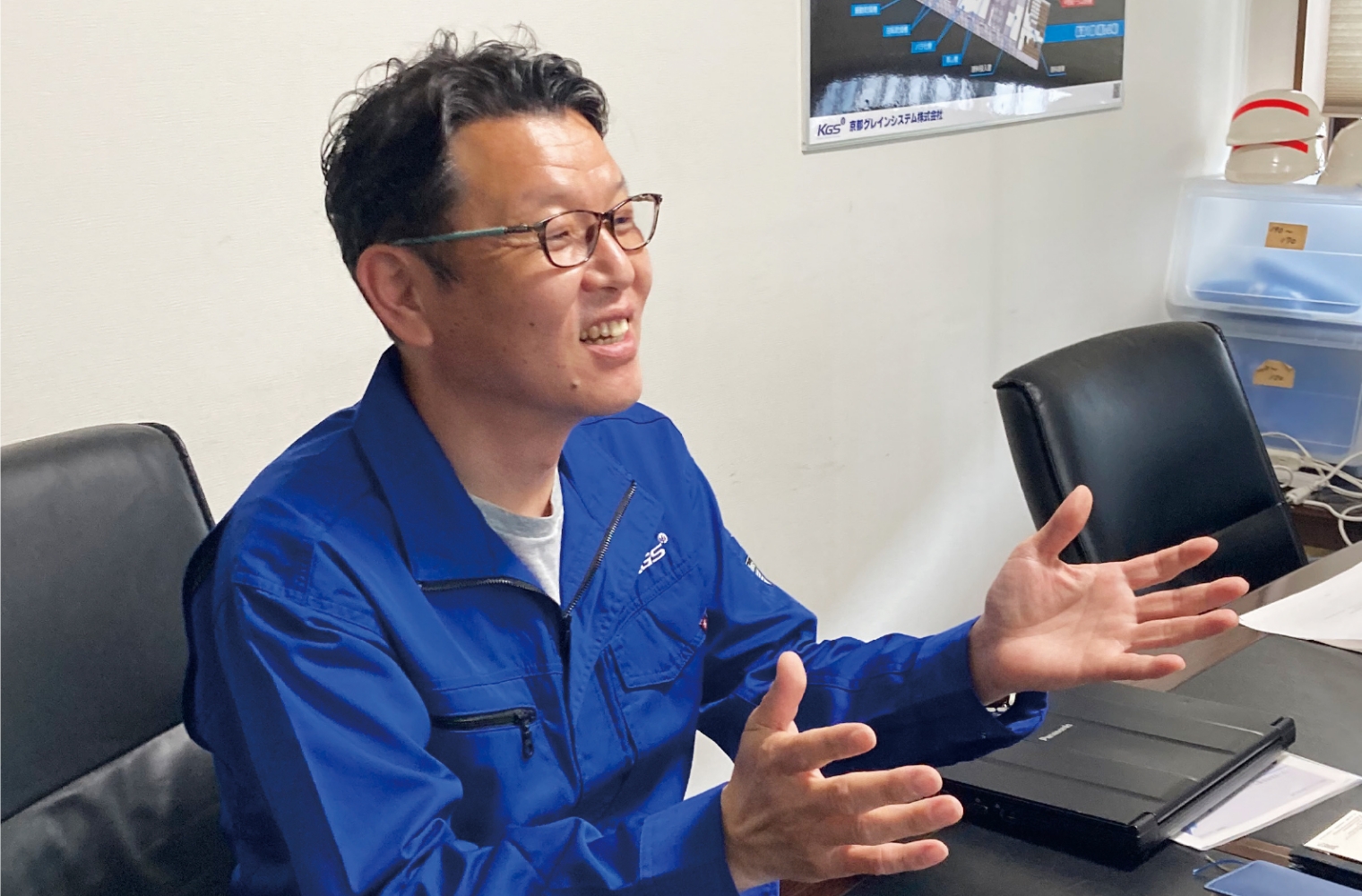

- 京都グレインシステム 代表取締役専務

- 田宮 尚典 氏

課題

- 急拡大する需要に応えるための

製造現場の作業員が不足している - グローバル競争を勝ち抜くために

製造の現場を熟知したIT人材が必要 - 昨今の世界情勢や気候変動により

製品の安定供給が難題化している

解 決

- 生産ラインをできるだけ自動化して

人手をかけない体制を確立する - 1部署に2名のIT人材を配置して

品質・生産・物流をさらに向上させる - デジタルツールの活用による見える化で

生産の最適化・物流の安定化を図る

背景と課題

品質、生産、供給、そのすべてに

オンリーワンのOEMメーカーであるために。

オンリーワンのOEMメーカーであるために。

京都グレインシステム様では、「市場にないものがほしい」という顧客企業の難しいニーズに応えるべく、味、香ばしさ、旨味、色などをブランドごとにカスタマイズして、麦茶や玄米茶の商品を開発・提供しています。1991年の創業当初、マザーマシン(工作機械)を作ることから始めたという創意あふれるこの企業が、現在直面している最大の課題が人材不足であると、代表取締役専務の田宮氏は言います。

「メカとセンシングと制御技術はものづくりに欠かせない3大要素ですが、これらに精通した人材が少ないのが現状です。製造現場のDX化が進む今後のことを考慮すると、さらにITスキルも兼ね備えたマルチな人材、リーダーを育てないと、シビアな商品開発の要望に応えていけません。また、高価な日本の商品がグローバル市場で競争力を持つためには、データに裏打ちされた付加価値が必要不可欠で、その点でもIT人材が重要だと考えています」(田宮氏)

一方で、製造の現場作業員が不足している現状を打開する上でもデジタル化を進めたいと、管理部部長の濱田氏は語ります。

「私たち焙煎業の工場は煙も出ますから、街中にこれ以上は建てにくい状況があります。郊外には働き手が集まりにくいこともあり、できるだけラインを自動化して人手がかからないように改善していくことも必要です。機械の日々の改善・改良をはじめ、製造ラインは単純な流れ作業ではありません。メカの知識もデータの知識も備えたIT人材の育成が急がれます」(濱田氏)

導入の経緯

奈良工場の物流をデジタル化の第一歩に。

業務課課長に白羽の矢が立つ。

業務課課長に白羽の矢が立つ。

京都グレインシステム様がデジタル化によって目指すのは「見える化」です。何を見える化しようとしているのでしょうか。

「私たちは、製品の品質も、管理も、すべてを見える化することを念頭にものづくりを行なっています。そもそも焙煎業は職人の領域のもので、熟練のカン・コツによって味や匂いが決められていました。私たちはそこにいち早くセンサーや温度計を入れ、データ化=見える化しながら品質を制御できる技術を確立していきました。このデータ化する手法をグローバル工場として稼働する奈良工場のロジスティクスにも導入して、物流の効率化を図ろうと考えています。その先陣に立つリーダーとして、奈良工場業務課の今西さんを指名しました。5年間製造ラインに立って様々な経験を積み、現場をよく知る彼に、ITスキルを身に付けてもらいたいと大いに期待しています」(田宮氏)

SUISUIETLとの出会いは、オムロンのOBで現在もビジネス上のつながりのある方を介してのことでした。物流のデジタル化に関する課題について話し合っていたところ、当サービスを紹介されました。低コストでスモールスタートできることや、伴走型サポートも、導入の決め手となったとのことです。

活用法と人材育成

IT人材は“育成”が不可欠。

そこには製造業ならではの理由がある。

そこには製造業ならではの理由がある。

京都グレインシステム

(左から)管理部 部長 濱田 大祐 氏、生産部 奈良工場 業務課課長 今西 康友 氏

経営層からも期待のかかる生産部奈良工場業務課課長の今西氏は、生産計画策定を担当。製造に必要な原料の手配、製造工程の数字管理、出来上がった製品の出荷デリバリーを行なっています。

「出荷や原料手配は似たような作業が中心ですから、繰り返し行なう作業をSUISUIETLで自動化しています。これまで手作業だったものを正確かつスピーディにできればと使い始めましたが、他のエクセルで作成している書類も少しずつ移行していきたいと考えています」(今西氏)

今西氏は自身を根っからのアナログ人間だと謙遜しますが、田宮氏は習得までに少し時間がかかることも織り込み済みだと言います。

「若い人には業務のデジタル化に積極的にチャレンジしてもらって、つまずくこともあると思いますが、そこを乗り越えていくねばりの人材育成が重要だと感じています。IT人材が必要だからといって、外部からスペシャリストを連れてきてもあまり意味がありません。ものづくりに不可欠なメカとセンシングと制御を身に付けていないですから。ものづくりを知り尽くした社員が自らデジタルツールを使うから、現場が改善されたり、新たな価値を生み出したりすることが可能になるのです」(田宮氏)

だからこそ育成が必要で、ITの活用スキルを自分で身に付けたという濱田氏も、若手社員の成長を力強く促していく考えです。「将来的には、1部署にバックアップ含めて2名のIT人材が理想です。奈良工場には6つの部署がありますから、12名程度は必要になると構想しています」(濱田氏)

今後の展望

高品質な商品を安定して供給するために、

積極的にSUISUIETLの活用を拡大。

積極的にSUISUIETLの活用を拡大。

最後にOEMメーカーとしての使命とビジョンを伺いました。「現在は不安定な世界情勢や気候変動など、飲料製造にとっても厳しい状況下にありますが、私たちにはいかなる時も商品を安定して供給する責任があります。例えば、麦茶は夏場の天候に大きな影響を受ける商品で、『今年の夏は猛暑だから例年の2倍売れたのでもうありません』というわけにはいきません。確実に安定供給するために、SUISUIETLで作成した出荷指示書は一つの指針になりますし、他にも天気予報会社のデータ共有を検討したり、生産の最適化と物流の安定化のための手法をつねに模索しています。お客様の目線できちんと物事を考えられているか、それが大事なのです」(田宮氏)

チャレンジすることを恐れず、改善に向けてアクションを起こす企業様と、オムロンは自律型業務改善サービスを通して共に走り続けてまいります。